今天妇女节。课程“历史上的今天”的环节讲了和这个节无关的两个事:

1965年3月8日,美军在越南岘港登陆,越南战争正式爆发。打了八年,最终美国还是失败了。

1975年3月8日,京剧表演艺术大师,“麒派”创始人麒麟童周信芳去世。

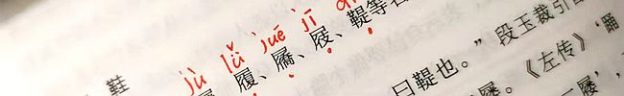

昨夜枕边书,最终还是没读内山完造的《花甲录》,倒是读了冯梦龙的《古今谭概》。“迂腐部第一”的“珠玉报”条所记为贵州事,印象深刻——

贵州廉使孔公,苦节自励。土官以明珠宝玉来献,公悉于堂上椎碎之,遂为土官下火蛊。行抵浙江,火自口出,高数丈而死。

冯氏点评:“不受可也,椎碎何说?暴殄天物,死宜矣。”深以为然。孔公为孔镛,《明史》有传。

今夜枕边书,继续读冯梦龙的《古今谭概》。好想读马塞尔·普鲁斯特的《追忆逝水年华》,但又不敢开始,据说不太好读,怕开了头又读不下去,如鲠在喉,久不好受。