这周去了两次二十四书香书店,周三和昨天(周五)。就快搬店了,去一次少一次。

昨天下午抱着捡漏的侥幸心理,在二楼旧书摊泡了两个小时。二楼的旧书已十去其六,剩下的大多不是残本、破损品相不佳,就是书本身内容不怎么好,不过我一本一本一架一架细细“扫荡”下来,收获旧书七种九本,尤其是淘到一本“网格本”,也不枉我十指摸黑。

“网格本”是指由中国社会科学院外国文学研究所、人民文学出版社和上海译文出版社共同研究制定选题,于二十世纪五十年代末开始出版的的一套大型丛书。

这套书初期定名为“外国古典文学名著丛书”,文革期间一度终止,文革后一九七八年恢复出版,定名“外国文学名著丛书”。

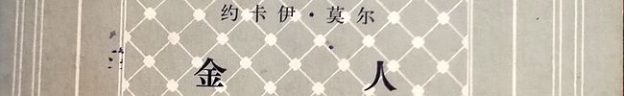

这套丛书因其在绿色(人文版)或灰色(上译版)的封面中间最显眼的部分,以双线环饰围起的斜向交叉网格,网格交点上又缀以似圆实方的结点,作者名、书名及丛书名均匀而醒目地分布于网格之上,而被简称为“网格本”。

外国作品,如果不能阅读原文,就要读译本。好的译本让人如饮甘露;差的译本味同嚼蜡。因此每当一本译作我读不下去时,最先想到的就是译者的水平怎样,是否忠于原作。“网格本”从一九七八年恢复出版至今,几乎每推出一种就被读者和藏书者抢购一空。大家除了喜爱这种具备统一美感的封面设计,还有一个更重要的原因是,各书的译者,都是国内翻译界中学风严谨的一流翻译家(有的同时是知名的学者)。他们既忠实于原文,又保持原作风格,孜孜矻矻、精益求精。为完成一书,常达数年以至十数年。这些译本,堪称精品。

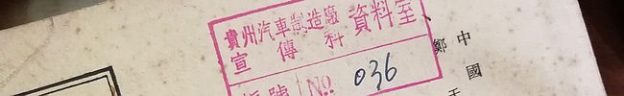

约卡伊·莫尔《金人》,人民文学出版社一九八一年十二月一版一印,四十一万一千字,六百三十二页,定价一元九角,书店定价三十元,实付十五元购入。书名页有一枚蓝色圆形“贵阳市乌当区文化馆图书专用章”,章上粘贴有一张乌当区图书馆图书借阅期限表,表中记录了从一九八三年八月八日至一九八五年八月八日,共有四次借阅记录。整书八品自然旧。这是我的第一本,也可能是唯一一本“网格本”。

除了“网格本”,其他几种还值得一记。

《梼杌闲评》,人民文学出版社“中国小说史料丛书”之一种,一九八三年九月一版一印。定价一元七角五分,书店定价二十五元,实付十二元五角购入。《梼杌闲评》是明代李清创作的,描写明末阉党、东林党和复社之间斗争的白话长篇历史小说,全书五十回,成书于明崇祯年间。全称《祷杌闲评全传》,又名《祷杌闲评明珠缘》、《明珠缘》。

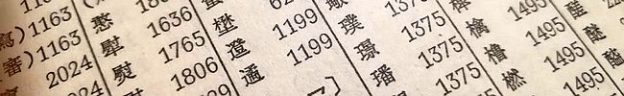

《古代汉语》全三册,北京出版社一九八一年九月一版,一九八六年四月五印,繁体横排,封底均有“乌当区新华书店”售书章一枚。三册定价五元五角五分,书店定价三十元,实付十五元购入。

《稼轩词选注》,扉页有毛笔字“一九八三年四月购于水城”,俊秀不羁。齐鲁书社一九八〇年九月一版,一九八二年五月二印,定价六角六分,书店定价十八元,实付九元购入。

凌景埏校注《董解元西厢记》,人民文学出版社一九六二年一月一版,一九八〇年一月三印,繁体竖排,定价五角八分,书店定价十八元,实付九元购入。封底一枚红色椭圆“红林子校图书室”章。唐代元稹有《莺莺传》,董解元有《西厢记诸宫调》,后来元代的王实甫参考董解元《西厢记诸宫调》写了《西厢记》,因此有了“董西厢”“王西厢”之分。清代金圣叹删本,变喜剧为悲剧。董解元《西厢记诸宫调》以唐代元稹《莺莺传》传奇小说为基础,并有李绅莺莺歌、宋代赵令畴〔商调蝶恋花〕鼓子词等作品的影子,因说唱时用弦乐器琵琶和筝伴奏,故又称《弦索西厢》或《西厢弹词》,通称《董西厢》。《董西厢》是今存宋金诸宫调最完整的作品,有明刻数种,即黄嘉惠刻本、屠隆刻本、汤显祖评本、嘉靖三十六年张羽序刻本、闵齐刊《西厢六幻》本。后暖红室刊本即据闵本翻刻。这本人民文学出版社凌景埏校注《董解元西厢记》以《西厢六幻》本为底本,参校多种版本排印。大爱。

多雷插图版但丁《神曲·地狱篇》,上海译文出版社一九八四年二月一版一印,有二十九幅插图,单册无定价,书店定价十五元,实付七元五角购入。

金木散人《鼓掌绝尘》,华夏出版社“中国古典小说名著百部”丛书之一种,一九九五年九月一版一印,硬面精装,扉页有红色“文豪音像图书城售书章”一枚。定价十五元五角,书店定价十五元,实付七元五角购入。至此,《才子佳人小说简史》一书中所涉重要作品,差不多都已收到,剩下的就是慢慢读了。

买书如山倒,读书如抽丝。常常唏嘘流光易逝,书读不过来,只好放在枕头下面常换常新,也算是对每本书都雨露均沾了。