午后大雨,出门散步不得,在家读书。读完布面精装十本“六短篇”,休息了两本书,开始仿皮面精装“六短篇”。

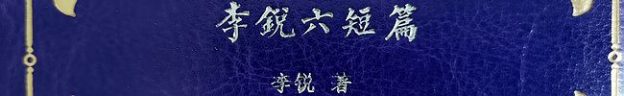

李锐《李锐六短篇》,琉璃蛱蝶紫蓝色仿皮面精装,金色花纹边框,银色书名和作者名,手感极佳。书后四分之一的书页右下角,有大概1cm没有裁切开,所以一边撕开一边读,可见虽然是淘来的二手九成新,但其实根本就被读过。

六个短篇,六个卑微的小人物,都以《王祯农书》原文开篇,介绍农具的来源、历史演变等;之后以农具为引子,写农耕文化和农民与现代社会的碰撞,写农民与土地、农具之间血肉相连甚至血肉模糊的关系。

李锐《李锐六短篇》,海豚出版社“短篇经典文库”系列皮面精装“六短篇”之一种,2016年12月1版1印。总阅读量第1471本。