原计划,这个星期还要返校监考九年级的期末考试,完了才算是这个学期结束。但从周一开始的大降温和大雪,让教育局取消了九年级的所有考试,寒假,就这么突如其来的开始了。

这两周,在学堂的微信公众号,密集推出了一系列基于真实教学的的内容,其中多条是关于熊猫老师的,她担心自己的“曝光率太高”。我回复她:“这两个星期的推文,其实就是在解决一个问题:提供证据。

你看过去一年学堂公众号推文、视频号和各社交媒体上的内容,都是在传递‘我们和别的学校都不一样,我们在做的才是真正的教育’这样的理想和情绪,但缺乏证据。怎么做?谁在做?做得如何?距离那个理想还有多远?

没有证据,所有的传播渐渐就都成为空洞的口号。

所以,这两周的每一期都是在提供证据——对,我们做得还不够好,但我们没有停止反思,我们一直在做。

我们无法要求所有学科的老师都参与进来,但我们可以做好自己。”

她仍然担心,我们这是“在给自媒体的工作人员擦屁股……然而并不会收到感谢……还可能说我们在搞事情。”我回复:“成功不必在我”。

今天推送的头条,“幸福·教育谈”第三季,是留学中心帅老师转来的,十位学堂各学部老师关于“什么是好的教育”感言,目的在于为周六(27日)的校园开放日做宣传。次推位置是我在2018年填词,熊猫老师演唱的幸福校歌《幸福一天》,我敲了几段文字说明了一下为什么要再次推送这首歌的原因。

好的教育可能有的样子

出国留学中心的负责人帅亚萍老师说:“我们的校歌,每次听我都很感动想哭,这首歌可以唤醒大家看到教育该有的样子,而不是一味去卷。”

我有写博客的习惯,已持续了19年,这让我能从过去的记录中找到这首校歌是如何诞生的——

2018年3月20日,在幸福家园小区1803室充当我和邹佳伶老师办公室的杂物间里,她突然说,好想有一首校歌,就像《ハンバート ハンバート》这样让人感到清新愉悦的。

她把歌发给我听。罩上耳机,虽然不懂日语唱的是什么,但闭眼就能从节奏中看到有个小孩欢快走在上学的林中小路上,阳光从路旁树叶缝里稀稀疏疏洒下来。

“要不豆哥给这曲填个词?”她说。

“我一个老者,做不来填词这么文艺的事,还是找中学语文教学组的老师更靠谱。”我说。

“凡事总有第一次嘛。试试呗?!”她说。

嗯,凡事都有第一次。

到5月4日,历时一个半月,这首从1.0版的《林中小路》到4.0版的《幸福一天》的校歌就算是完成了。邹佳伶老师首唱的效果让我觉得,自己与金曲奖最佳作词人之间,似乎只差一个方文山的距离。

这首歌的词,是我以当时在幸福学校上一年级的女儿的日常为蓝本所填,也是送给女儿成为幸福学校第一届一年级小学生的礼物。现在女儿在幸福学校已经上七年级。每天在学校陪伴着她,看着她正不紧不慢,以自己的节奏成长,让我常常想——好的教育应该是什么样的?这算是好的教育吗?

我回答不了。因为在我看来,教育和医学很像,都是什么都不确定的科学,什么都有可能的艺术。但我认为,世界每秒都在变化,人也是世界的一部分,所以教育不只是要向外寻找,也要向内探索。寻找世界变化的规律,探索内在的成长,最终要学习的不是变化的东西,而是要找到那个不变的——阿基米德来到现在,如果他不上补习班补上大量的数学、物理和化学等理科知识,完全不能与一个高中生就理科问题展开对话,因为认知不对等。而如果老子、孔子、孟子、苏格拉底、柏拉图来到现在,我们讨论的,仍旧是那些话题——人的本质是什么?世界是什么?认知是什么?

于是,邹佳伶老师再次将她首唱的《幸福一天》发了出来,让我们在她的歌声里听听,好的教育,可能是什么样的。

我在微信朋友转发了这一条推文,又再配了一点文字说明:

【给女儿的礼物】2018年,是我在幸福学堂做自媒体编辑的第二年,也是做打酱油的语文老师的第一年。这一年女儿花卷从学前班升到一年级,成为幸福学堂第一届一年级学生。

那年新学期开学,熊猫老师让我给幸福学堂的第一首校歌填词。想:女儿上小学了,就给她读书的学堂写一首歌作为礼物送给她吧。

观察一个半月花卷在学堂读书的每一个“幸福一天”后,完成了这首校歌。

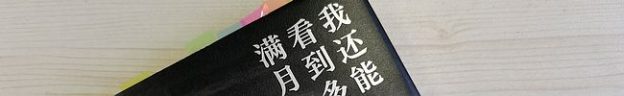

八年来,满地江湖,吾尚在。