Myraa在黑板上写下自己的中文名:李思甜。“甜”字越看越不像,因为我昨天写给她的是左甘右舌,我就也在黑板上写下来,问大家哪个才是对的。大家说李思甜的对。我又请在教室里的黄老师做裁判。黄老师为了更加准确和权威,用手机查了说李思甜写的对。于是我向李思甜道歉,并对大家说,不要别人一说自己哪里做错了就马上承认或试图证明自己没有错,而是应先请指出问题的人去寻找证据支撑他的说法。如果事实证明自己确实是错了,那就诚恳道歉。因为人人都会犯错,老师、家长都会犯错,犯错了面对错误、改正错误,避免不再犯同样的错误就好了。

提问环节,即便只是三年级,他们也能提出不错的问题,并踊跃抢答。弗莱德和米斯特孙、米斯特张、潘神等几位先生尤其活跃,他们不但是很好的提出问题者,也是积极的回答问题者。尤其是米斯特张,能够引用文本内容对自己提供的答案提供证据支撑。这是思辨的训练,发现问题、提出问题、在讨论中解决问题,以及思考还有没有不同的、更好的解决方法。

与上次相比,小北和弋涵进步巨大——虽然在别人看来可能只是一小步,但对我来说他们迈出了一大步——对我向他们发出加入讨论的邀请,不论是愿意还是拒绝,最终都说了出来,而不再是沉默、沉默、沉默。对我来说,这个改变意义重大。

作业,只收到了雅图和墨墨的。另外八位学者的理由各不同。于是告诉各位学者阅读课的四项作业要求:

1、书面作业必须写在本子上;

2、可以将阅读作业排在所有作业之后完成;

3、如果写完其他作业已经到晚上九点,就不需要写阅读作业;

4、没有完成作业,不需要解释,请家长签个名即可。

“为什么晚上九点以后就可以不用写阅读课作业?”潘神问。

“因为睡觉比写作业更重要!”我说。

“嗯,确实是这样,我赞同。”墨墨频频点头。

今天布置作业三项:

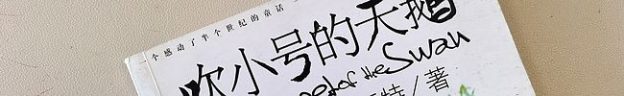

一、阅读E.B.怀特《吹小号的天鹅》第三章,将不认识的字查到读音和字义后在本子上抄写三遍。

二、准备至少一个基于《吹小号的天鹅》前三章内容的问题写在本子上,在9月14日课上与同学讨论。准备的问题请尽量是具有思考性的、非唯一“标准答案”的“为什么”的问题,而不是直接来自于文本的“是什么”的问题(如:为什么两只天鹅的到来让池塘变得不一样了)。

三、萨姆在沼泽里看到了两只天鹅和它们的窝,但在爸爸问看到什么时,他却说看到了麝鼠和乌鸫。思考萨姆为什么要对爸爸撒谎,并与家人讨论“说谎一定是错的吗?”讨论结束后,请将你们的对话和结论在本子上写下来,于9月14日星期六课后交给黎明老师。