凌晨一点半,雷部阿香推车过,三十六雷鼓力士在雨棚上擂鼓,风裹雨打落满地花。被吵醒的花卷跑到我床前,讲解和演示这是什么鼓点,用架子鼓怎么敲。演示完又回去睡了。家里一个青春期的孩子就已经让我小心翼翼的了,猛然想起学堂中学部大大小小几十个娃娃都在青春期,我该怎么办?

这个星期在学堂成立了两个学生社团,活动地点都在三近斋。

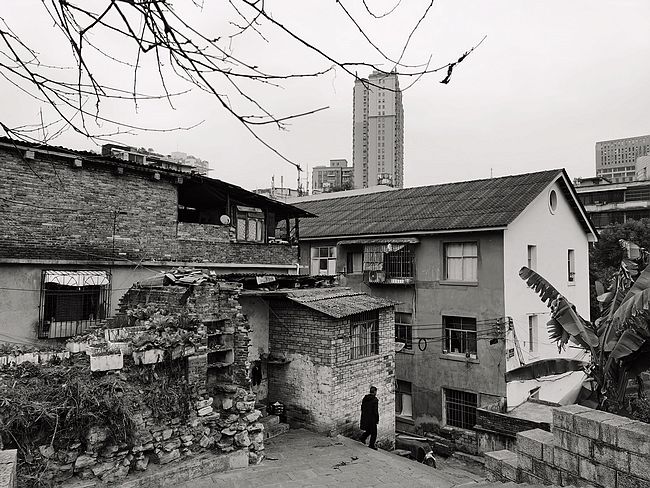

先是一位转学来的八年级女生,因为心脏手术的原因不能参加一周四天的体育课。导师问她体育课这个时间段准备怎么安排,她说要学摄影,因为喜欢,自己已经拍了一年的照片。她导师找到我,于是为她成立了“幸福学堂非官方新闻通讯社”简称“褔通社”的学生社团。要求她每天拍10张照片,每周三次社团活动时点评;另还有每周一个摄影主题讲解。目前准备好的有“从《清平乐》看摄影构图”、“从《长安十二时辰》看摄影构图”和“人像摄影”三个主题。周五社团时间,百无聊赖的花卷看到别人拍的照片得到自己爸爸的夸奖,也加入“褔通社”拿起了相机。一通操作下来,竟也拍出几张不错的照片。

一位八年级男生爱好历史,每天都来找我有的没的聊两句“老师你怎么看淝水之战”或“赤壁之战到底有没有发生过啊”之类的历史话题,于是也鼓励他成立了一个“历史研究社”并担任社长。上周五下午的全体学生会议上社长招新,现在加上我,“历史研究社”也有了三个成员。我们一周“研究”和讨论一个历史问题。例如:

“惨绿少年”这个词很奇怪,竟然用来形容风度翩翩的男子。惨者,凄惨也。既然凄惨,哪还有何翩翩风度可言?

《水浒传》中,朱贵在一百零八将中排第九十二位,上应七十二地煞的地囚星,与杜兴一起经营梁山酒店。他的绰号“旱地忽律”里的“忽律”是什么?

《南京条约》是中国近代史上第一个不平等条约。该条约于道光二十二年,由清廷代表与英国代表签订,标志着第一次鸦片战争的结束。条约要求清政府须向英国赔款共二千一百万银元。清政府在光绪十六年,也就是《南京条约》签订近半个世纪后才开始正式铸造银元“光绪元宝”,那条约要求赔款的是什么银元?

现在,三近斋的三扇外墙上,一扇是各社团和语文课的海报,一扇是游学课海报,一扇是“历史研究社”的海报。我一周的课时总量也因此到了21节,其中有游学课这样面对所有学生的“大课”,也有社团面对二三学生的“小课”,远远超过了课时标准。还有每周对几个学生两三千字的一周记录整理也要花些时间。极限所限,就只好这么多了。后续的课,就像摄影一样,只能做减法了。