昨晚从十点读到十二点,今早五点醒来,读到八点半,翻完新世界出版社二〇一八年版十九万字的《王阳明传》。

这本书昨天在也闲书局购得。书名《王阳明传》,但内里并无一部是王阳明的正传。书由中华书局一九二五年三月版胡越的《王阳明》、世界书局一九三〇年王勉三《王阳明生活》、梁启超《王阳明知行合一之教》和释太虚《王阳明论》四部分组拼凑而成,且胡越的《王阳明》和王勉三的《王阳明生活》,读下来多为小说家言,怪力乱神,当不得真。是腰封上“四位民国大师全面解读王阳明平生事业”迷惑了我,梁启超、释太虚两位不论,胡越和王勉三什么时候也晋身民国大师之列了?最糟糕的是,封底高中作文风的余秋雨荐语。

翻完的疑问和不同看法,记下来,日后待查:

宁王反,“王阳明把衣冠脱下,与麾下一人两相换过后,命那人安坐大船,自己悄悄伏于另一渔船中向吉安进发。随后追来的宁王兵马险些杀死假王阳明。”也或许假王阳明确是死于宁王追兵之手,只是小说家为了不致王阳明背上不义之名,才没让假王阳明死。在我看来,不管假王阳明死没死,王阳明此举,都是不义。

王阳明平宁王乱,“擒斩三千余级,落水约三万,湖中所弃衣甲、器仗、财物和浮尸,积聚一起,纵横十余里”,杀伐太盛,是为不仁之举。

所以,王阳明其人,在当下各色人物所出各种书籍中称其为“立德、立功、立言”几近圣人的赞誉是值得怀疑的。任何一边倒的言论,都是值得怀疑的。

收获也有:

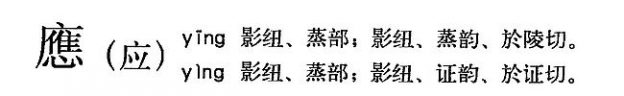

“无善无恶心之体,,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格致。”四句教法,太虚在《王阳明论》中说“知宋儒来源上之禅宗关系,则可知王学与禅宗之关系也。”又说“阳明所以能发见良知而持养之者,以渊源于宋学及禅宗也。”

“天下事物如此其多,无论何事何物,若想用科学方法‘因其已知之理而益穷之,以求至乎其极’,单一件已够销磨你一生精力了。”(梁启超《王阳明知行合一之教》)我读书杂七杂八,乱七八糟,回头看,最开始是从经书开始。读佛经,《圣经》《古兰经》《道德经》也读,但近三十年,读得较多的还是佛经。读过的近十部佛经,完整读过多次的也仅止五七部。后续,还是想“默坐澄心”读佛经。